采写/撰文 黄梅

本文发表于《艺术权利榜100》2020年6月

策展人,OCCA总监,英国伦敦苏富比艺术学院教授

我在疫情爆发之时不在伦敦,与我的三个孩子在郊外的房子里居住,我算是很幸运的。你还好吗?我听说疫情后的中国年轻艺术家们在北京应该比较难以生存下去,他们变的越来越边缘化了,对吗?很多人被迫搬出了工作室,因为他们无法支付房租。很多人去国外谋取生存,比如说柏林。他们没有得到相应的支持。

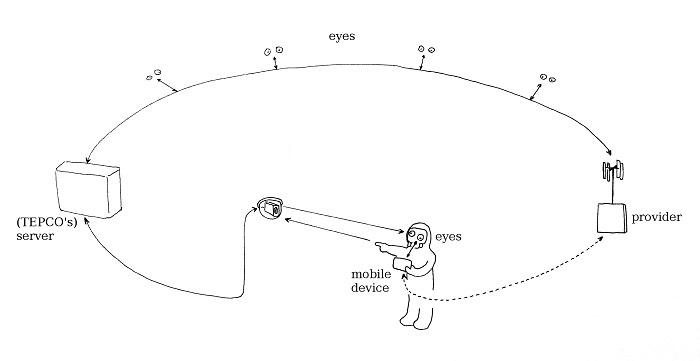

我今年的主要工作中心是在教学,这学年的为期7周的课程是关于中国当代艺术的。但是疫情爆发后这一系列的课程不得不全部转化为线上教学。所以我的学生们也各自回到自己的国家,比如中国、美国等等,他们在各自家里隔离的时候还需要跟上课程。对学生来说,还是很艰难的。我策划的展览今年基本上全部搁置了,其中包括位于米兰皇宫的一个六位中国艺术家的群展,还有一位英国牛津的画家的个展,这些展览可能会延迟半年到一年的时间,因为他们的作品都是基于实际空间的。另外,我还被香港的画廊邀请用APP的形式做了一个在艺直播,有8000人在线听。不过这个操作对我来说是很复杂的,因为地域不同,又是两个场景,插播了两个平台,每次说话时都会有回声和延迟,感觉很难专心讲作品。这是个有趣的讲座,但不是很容易,我想这方面的科技在全球化方面可能需要更成熟的发展来克服相关的问题。在国外我想Instagram是一个比较成功的平台,很多画廊做展出、直播、目录甚至售卖等等。

未来人们针对艺术网络数码平台的心态会转变,这个转变点在于如何进行更有效的沟通。如何建立一种或许过去大家都不熟悉的模式,就如同如何与你的邻居沟通那样。挑战的地方是,你如何通过这种平台,这种方式去做真正有趣有意义的事情。但是我相信艺术家们是很行的,如果我们真的谈论如何“创造一个事件”,或者是“作出一种改变”,那么我们应该相信他们,因为这是他们一直都在做的事情,他们会回应事件和情况的发生。特别是那些实践作品和网络或者数字相关的艺术家,现在有整一代艺术家都在做相关的创作,这个其实是很有意思的。艺术从业者在这个层面也有很多需要去做的。但是回到全球的层面讲,艺术的交流将会变的越来越困难,很多国家都在建立一道封闭的界限,所以艺术相关的活动也会越来越分别化,国际化的介入也会越来越局限。其实在过去的2-3年我们就已经明确的感觉到这种交流与从前的国际化有所不同了。我记得在我2008年到中国的时候,我觉得哇有好多的艺术文化交流每天都在发生,比如英国基金会和艺术基金会,它们总是不断的带英国艺术家来中国做展览或者是支持中国艺术家去英国展出,我不确定现在还会不会这么容易了。其一是我们失去了欧盟的支持,再者中国也变得越来越封闭了。所以不幸的是我们现在是在封闭锁紧的年代,而非像过去那么开放的时代了。这真的很让人伤感。

策展人,批评家,研究员,中央美术学院美术馆馆长,中央美术学院教授

央美因为疫情影响封校,美术馆也闭馆。这将会持续到9月份开学,在这段时间我们所有的实地展览项目不得不取消。我们在线上也会做一些展览,把过去做过的展览推给公众。当然最重要的是一年一度的毕业展,今年的毕业展也无法实际展出,所以必须要做一个虚拟的展览。围绕这个虚拟展览,中央美院为毕业生花了很多的精力、时间,调动了很多资源。请专业的公司把央美美术馆做成了虚拟的展厅空间,也把学生的作品做了数字化的处理,放置在虚拟的央美美术馆的展厅里展出。这是央美在疫情期间做的最重大的一个展览方式。

这样的展览在未来也会持续的去做,因为这样一套虚拟展览的模式,大家经过多次多方的各个专业的讨论,大家也在研究怎么去展示。比如绘画和雕塑在虚拟空间应该怎么去展示。当然影像艺术和数字化艺术都可以很好的展出,因为它们本身就是虚拟数字化的技术手段。但是例如装置和雕塑这类作品怎么去展出的效果才更好,才更立体,拥有多维的角度,大家也是做和很多的相关工作的。央美的线上虚拟展览未来也是一个发展的方向。

数字网络品台的未来发展不是一个最新的问题,只不过因为疫情的原因,世界各国的美术馆博物馆都闭馆,所以大家不得不做一些相关的工作。利用网络平台,通过手机电脑作为展示的媒介向公众介绍展示艺术、信息。自从有了网络,这些交流其实是一直在做的,不过因为疫情的原因,大家想在虚拟数字平台怎样才能把工作做的更独立、更深入,更能体会虚拟空间的数字感觉;而不仅仅是图片在视频上的出现或者播放。所以很多机构做了3D的虚拟展厅,有些做的很有效果,但有些做的是仅仅把图片贴上去,这样看起来很假,没有体验到三维的实际感受。虚拟平台永远是平面的镜像,虽然我们获得了幻觉的空间,但永远不是一个真实的体验。所以在这个角度,数字虚拟平台展览是现实展览的补充或者是并峙,它无法取代现实空间中的展览,无论如何发展,人们还是要去真实的空间体验作品和美术馆。现实中美术馆的存在就是要公众感受到真实世界的体验,虚拟的体验是另外一码事。现实空间和虚拟空间是并行存在,相互补充,但是无法取代。

那么虚拟数字线上的展览会不会影响到实际作品的创作呢?我相信一定是会影响的。对不同的艺术家有不同的影响。现在已经出现了数字艺术和网络艺术,这种艺术的存在就是依托虚拟网络平台。它和普通绘画作品还是有很大的区别。这些作品也可以在实际空间展示,但是它的技术基础是依赖数字平台。艺术的边界也会拓宽拓展,美术馆的边界也会拓展。那么“无墙”的美术馆就在虚拟平台上就实现了。当然这里面还有很多技术层面的问题和限制。比如说在平面的镜像上,如电脑屏幕或手机屏幕,怎么能感受到幻觉中的立体空间呢?这就是全息技术。全息技术目前的发展受制于网络技术的限制,还不可能大规模的出现。但现在已经有大量的公司和专家在研究,相信未来全息技术的成熟和发展,会促进虚拟空间展示的普及化,也会改变很多作品的展示方式。

疫情期间,很多艺术家受到经济影响,作品的销售、工作室的房租都给他们带来巨大压力。就像很多工厂倒闭一样,没有工作只好回到老家。当然如果艺术家能有正常的生活,简单一点,能保持创作,人一定会恢复过来的。艺术在历史上随着经济不断的起伏,经济如果是萎缩的,那么艺术市场肯定是减少的。疫情之下我们面临很多挑战,首先是不要自我设限。今天的人是否具备今天人的思考能力,当代的挑战也是一个知识系统的问题,当代社会更加丰富也更加复杂,因此要多学习,多了解,作为一个艺术家,能不能不断的打破自己的限制,打破自己原有的状态,这也是当代艺术家的挑战。

我们知道,只做一件事,做的顺手了,就往往会一直这么做。当代在不断地发生变化,作为当代的艺术家包括身份转换、思考方式转换、对材料的认知、包括他和这个时代的关系、对社会政治环境的认识,决定了他能不能做当代艺术家应该要做的事情。当然还有一点,跟文化的环境有关,如果整个社会是开放和接纳的,艺术家就有自我表达的东西。如果不能自由表达,艺术也就没有当代性可讲。所以,挑战不仅是来自于艺术家,也来自于这个时代,挑战是个互动的关系。

单从个人来讲,我觉得无论是哪一类的艺术家都是不断的挑战自己的局限性。像徐冰不断的创作,如果他这一辈子光是做天书,那还怎么做。他每次创作作品都是对以往做的东西来一次颠覆,就像课题一样,都要有一种新的思考、新的内涵。

策展人,研究员,英国Arts Catalyst项目策划人,英国伦敦大学金史密斯学院策展系教授

冠状病毒大流行对英国艺术领域产生了巨大的影响。所有美术馆和画廊都关闭了。许多艺术家和策展人都失去了展览、申请到的资金和销售的机会。同时,许多人在家上学,照顾年迈的家人和邻居,并试图在同时顾及自己的健康。很多国际学生也不得不因为隔离和家人分开,困在地球的两侧。许多人是因为兼职工作来支付学费和艺术创作,如今这些兼职工作的机会已经消失了。许多艺术家和策展人之前被聘为有临时合同的大学导师,而现在这些合同将不再续签。因此,不仅仅是创造力,我们在生活和财务上都很艰辛,并且难以应对病毒本身的焦虑。

在线平台交流在所有领域都至关重要,艺术家在利用在线空间创作和销售作品方面尤其富有创造力。例如,Mattew Burrows Studio在Instagram上创建了#artistsupportpledeg 这个标签,艺术家在其中tag自己可出售的艺术品,最高价值为200英镑。一旦他们的销售额达到1000英镑,他们便承诺以200英镑的价格购买另一位艺术家的作品。看到艺术家们分享他们项目背后的故事,和作品落地新家时他们的高兴的面庞,真的是太好了。大多数美术馆和机构都通过在线平台使自身的档案和文献更易于访问,很多策展人也通过这次疫情重新制定了新的展览计划。例如,LUX已经将其节目移到线上平台了,包括电影放映,展览和公开演讲。因此,策展人策划的展览也从线下展览向线上空间快速调整。另一方面,我们许多人仍在策划实地展览,展览将会在几个月或者几年内开幕,而这些展览必须考虑到与社会的隔离和卫生措施。在线看展虽然非常容易,但是展场和艺术的现场互动却消失了,我还担心,我们可能会过于依赖在线体验,而陷入了孤立的文化消费模式,而不是参与社交活动和相互用心交流。

策展人必须始终对当代环境作出回应,并且要加倍努力。特别是在被核污染的环境下例如福岛禁区的《不要随风而行》展览,这个展览没有人能够去现场观看。我对人们对辐射和冠状病毒的相关性和感受方式感兴趣。并且已经开始在“核文化”项目的网站上记一些相关笔记。

策展人,批评家,四川美术学院美术馆馆长,四川美术学院教授

突如其来的疫情对艺术界产生了巨大的冲击,其破坏性的影响是全方位的。比如,各大美术馆2020年上半年的展览被迫取消,画廊同样改变了原有的展览计划,国内几个重要的博览会也延期举办,虽然部分拍卖机构推出了线上拍卖,但“春拍”完全取消。伴随疫情而来的是宏观经济的下行,在这种预期下,艺术品的流通与销售同样举步维艰。

在今年这个背景下,四川美术学院美术馆对原有展览计划做了调整。一方面推出新的展览,比如五月份举办的“中国力量——四川美院新冠肺炎防控主题展”,以及从“馆藏出发——四川美院系列收藏展”。另一方面是加强线上展览的比重,同样推出了两个专题展。五月下旬,我们开始利用线上传播的优势,推出了一个“云论坛”,围绕中国当代艺术中的青年艺术现象举办了七场“云对话”。同期,我们邀请了国内重要的批评家、策展人、艺术史家,推出了十场线上的讲座。

线上美术馆、线上展览、线上的各种艺术讲座在此次疫情期间有了快速的发展,对于这种新的传播方式,接受方式,大家的接受度很高,观念转变也很快。网络平台与新的传播技术有自身的特点,它是十分快捷的、民主化的、共享的。在这个特殊的时期,网络平台无疑是最好的补充。尽管如此,对于艺术展览、对于艺术的欣赏,传统的美术馆模式,尤其是观众“现场”的体验同样是线上无法替代的。

策展人,作家,西班牙巴塞罗那非营利性艺术机构Souvenir机构总监,巴塞罗那大学艺术史系教授

疫情的情况及其反应是双重的。你可以积极的向内思考如何去适应和接受新环境,摸索新的创造和探索的方式,这场瘟疫也引起我们对生态系统的更多关注。但纵观我们外部周围的情况,这场危机对经济的影响十分严峻。大中型的机构和组织可以更好的抵御这个现象,而对小型的尤其是非盈利性的艺术机构的处境的确不利。国家政府对艺术的支持由不同的基金分部组成,而这些政府部门的表现差强人意。我们大部分机构仅仅受到了的西班牙文化部极小部分的支持,特别是对于当代艺术部分和历史文化遗产部分。关于在线数码平台的发展,其实大多数机构很早就已经在运行了,已经能够在数字领域展示机构文献和内容。数字平台的工作方式在西班牙是很普遍并且广泛传播使用的。但是同样的,大型和中型机构比小型或者独立艺术空间拥有更好的资源。

未来,在线艺术平台肯定会得到进一步的发展。正如我们在被“封锁”期间一直练习的那样。“在线体验”是一种实践,它将持续存在并且会不断增加。不过,即使我认为数字平台是所有文化艺术机构的基础,这一平台也不能完全替代许多艺术实践而带来的现场体验。未来的公共或者私人的基金会流向技术能力高的项目、空间和机构,这些技术也会成为支持艺术项目的实践、方法和工具。更重要的是,数字化和本地实践都会在数量和质量的上产生变化,国际的艺术从业者们不得不去调整这身来适应这种变化。在瘟疫后的危机中,国际文化之间的关系和合作都将变得更加重要,我们需要重新思考它们的组成、发展和被给予的框架结构。

艺术家,策展人,四川美术学院实验艺术学院院长

今年的各种项目最近都在落地,疫情也逼迫我们去思考,比如在常态防控的形式下,国外的艺术家无法进入中国境内,如何做一个远程的国际工坊?在观众稀少的情况下,如何扩大线下展览的影响力等等。疫情爆发影响到学生们正常开学返校时间,在寒假期间,我们发起了一个自拍项目,鼓励分散在各地的居家隔离的老师、学生们参与集体创作项目,我们希望通过这样的艺术创作来记录这段特殊的经历,有291人参与了这个项目。

开学后的网络授课,因为实验艺术与摄影对数字化、网络化的亲近,特别是一些基于编程、视觉可视化、网络交互性课程本来就依赖计算机与互联网资源,因此比较顺畅,而理论研讨性课程不受空间的影响,老师更大发挥了网络的长处,链接到各方社会性资源参与到课堂讨论中,学生反响很好,这一类课程应该是未来我们想要重点推动的版块。

这次的疫情也许会成为历史的一个重要分界,在疫情之前,大家都不断在探索与扩展艺术在网络与数字化发展的空间,展望人工智能等可能带来人类发展的临界点。但当疫情发生时,我们发现我们还没有真正准备好数字化、网络化生存,我们还是和肉身的诸多需求和欲望捆绑在一起,生存显然是第一要务,我们不得不面对美术馆、画廊和展会被迫关停和延期,大多数网络展览不是优选方案,而是被迫成为替代方案,但从技术层面、观看方式、消费习惯,都还没有形成一个完整的系统。不是疫情来得太快,而是我们还生活在一种以线下生活、身体介入为主体的时代。因此艺术在网络数字平台的发展还有待时日,同时短期来看也无法替代真实的物质空间。